法事・法要の種類(仏式)

法事とは

慶賀・祈願・報恩などを含むすべての仏教行事・儀式を指します。

法要とは

追善供養を指します。また、追善供養そのものを法要と呼ぶことに対し、追善供養に後席の会食までを含んだものを法事と呼ぶこともあります。

| 初七日(しょなのか) | 死後7日目(葬儀当日におこなうこともある)/遺族、親族、友人・知人などで供養し、読経・焼香のあと会食をします。 |

|---|---|

| 二七日(ふたなぬか) | 死後14日目/遺族で供養します。読経・焼香は省略することが多いです。 |

| 三七日(みなぬか) | 死後21日目/同上 |

| 四七日(よなぬか) | 死後28日目/同上 |

| 五七日(いつなぬか) | 死後35日目(忌明けの法要を行うこともある)/遺族、親族、友人・知人などで忌明けの法要・会食を行います。 |

| 六七日(むなぬか) | 死後42日目(省略されることもある)/遺族で供養。 |

| 七七日・四九日(なななぬか) | 死後49日目(忌明けの法要を行う、満中陰ともいう)/遺族、親族、友人・知人などで忌明けの法要・会食を行います。 |

| 百か日(ひゃっかにち) | 死後100日目/遺族、親族で供養。(会食等の準備をされることもある) |

| 一周忌(いっしゅうき) | 死後1年後(以降は祥月命日に法要を行う)/遺族、親族、友人・知人などで供養を行った後に会食をします。 |

| 三回忌(さんかいき) | 死亡年を含めて3年目(死後満2年目)/同上 |

| 七回忌(しちかいき) | 死亡年を含めて7年目/遺族、親族で供養し、七回忌以降は、少しずつ規模を小さくするのが一般的です。 |

| 十三回忌(じゅうさんかいき) | 死亡年を含めて13年目/遺族だけで行うことが多いです。 |

| 十七回忌(じゅうななかいき) | 死亡年を含めて17年目/同上 |

| 二十三回忌(にじゅうさんかいき) | 死亡年を含めて23年目/同上 |

| 二十七回忌(にじゅうななかいき) | 死亡年を含めて27年目/同上 |

| 三十三回忌(さんじゅうさんかいき) 五十回忌(ごじゅうかいき) |

死亡年をすくめて33年目(弔い上げとすることが多い)/遺族だけで行うことが多く、区切りの年忌法要です。三十三回忌、五十回忌をした後、50年ごとに行う場合もありますが、ここで終了するのが一般的です。 |

法事の準備

1か月前までに

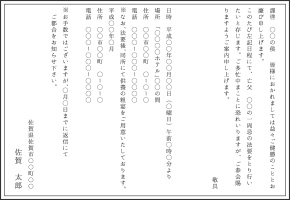

法事の案内状

法事の案内状- 寺院に伺い、法事の日時を相談します。会場や親族の都合を確認し、寺院に相談します。

法事当日用意するものや、お布施の金額などを寺院で聞いておくとよいでしょう。 - 会場を決めます。自宅が手狭であるとか、参列者が多いときは寺院で法要を行い、席を改めて会食することもあります。

※JAセレモニーさがの提携社にて料理・会食をご案内できます。 - お招きする人を決め、法事を案内します。案内状には、誰の何回忌の法事か、日時、会場、服装などについて明記します。参列者の都合を考え、遅くても1ヵ月前には届くようにしましょう。

※返信用ハガキを同封します。案内状作成はJAセレモニーさがでサービスにて行います。お気軽にご相談ください。

15日前までに

折詰と引出物

折詰と引出物- 料理を手配します。会食を省略する場合は、折詰と酒を参列者にお渡しします。

- 引出物を手配します。引出物は先祖からの心づくしという意味のものです。一家族に一つ用意します。

- 送迎車の手配をします。※タクシー、マイクロバスなど。

料理・引出物・送迎車につきましてはJAセレモニーさがにお問い合わせください。

1週間~前日までに

生花、供物の手配

生花、供物の手配- 寺院や料理会場で行う場合は会場での生花、供物の手配を、自宅で行う場合は仏壇を整えておきます。

※手配する品目などはJAセレモニーさがにお問い合わせください。 - 前日までに、墓地を清掃し、生花などを供えておきます。

- お布施を準備します。僧侶に来ていただく場合は「御布施」のほか、必要により「御車代」「御膳料」等を用意します。

当日行うこと

焼香

焼香- 参列者や僧侶が来られたら茶菓子でもてなします。

- 読経中、僧侶の指示にしたがって焼香します。宗旨宗派、地域、寺院によって異なりますが、法要は一般的に次のように進められます。

- 1.施主のあいさつ

- 2.読経

- 3.焼香

- 4.法話

- 精進落としの席では、僧侶・来賓を上座にし、施主は末席に座ります。法要の後の会食では施主及び家族が中心となって接待します。

~三回忌まで

- 三回忌までは略礼服を着用します。それ以降は平服でもかまいませんが、華美にならないように注意しましょう。